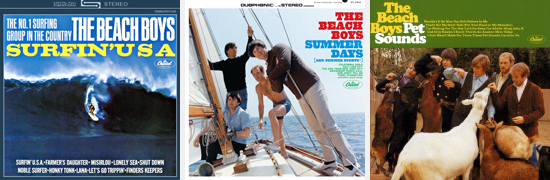

DOSSIER BRIAN WILSON: The Beach Boys – die besten Alben

Von «Surfin' USA» bis «Holland»

So viele Hits von den Beach Boys sind unterdessen Evergreens geworden, dass die Band ohne jeden Zweifel zu den klassischen «Singles-Bands» gezählt werden darf. So überragend sind andererseits die zeitlosen Qualitäten von «Pet Sounds», dass nur allzu oft der Fehlschluss gemacht wird, es brauche in einer anständigen Plattensammlung von den Beach Boys nebst «Pet Sounds» höchstens noch eine Best-Of-Kollektion im Stil von «Endless Summer». Falsch. Hier die wichtigsten regulär erschienenen Alben.

«Surfin’ USA» (1963)

Das zweite Album der Beach Boys – noch mit David Marks statt Al Jardine – enthält mit dem Titelstück den ersten grossen Hit. Fünf von den zwölf Tracks sind Instrumentalnummern – eine knabenhafte Coverversion von Dick Dales «Let’s Go Trippin’» zeigt, auf welcher Surfwelle die Boys einhergeritten kommen. Auffällig ist die Ramones-artige Kürze des Albums: das mit Abstand längste Stück dauert 2 Minuten 27 Sekunden, das ganze Album bloss knappe 24 Minuten. Damit ist ewige Frische garantiert.

«Summer Days (And Summer Nights!!)» (1965)

Zwei Jahre und drei Monate waren nur verstrichen seit «Surfin’ USA» – aber in der Zwischenzeit hatte die Band nicht weniger als sechs weitere Alben veröffentlicht, darunter der Grässlichkeitsklassiker «The Beach Boys Christmas». Das infernalische Arbeitstempo der Band wird auf dem Cover von «Summer Days» durch den Hinweis angedeutet, dass Al Jardine die Foto-Sessions für die Umschlagbilder auf einem Segelboot verpasst habe, weil er an dem Tag mit Schnupfen im Bett gelegen habe. Schon auf der zweiten Seite von «The Beach Boys Today» (ebenfalls 1965) waren die Arrangements deutlich komplexer und das Gefühl für Klang-Textur subtiler geworden. Jetzt wird alles noch eine Spur subtiler. «Help Me, Rhonda» und «California Girls» sind die grossen Hits – ausser dem ohne Zweifel autobiographischen «I’m Bugged At My Ol’ Man» (mit Lead-Vocals von «too embarrassed») und dem Cheesy-Listening-Stück «Summer Means New Love» (aus dem aber eine ganze Lounge neuerer französischer Musik herauszuhören ist) ist jeder Song eine Pop-Perle.

«Pet Sounds» (1966)

Mit dem Werbe-Jingle-Schreiber Tony Asher entdeckt Brian Wilson einen Texter, der seine melancholischen und unausgegorenen Selbstzweifel in Worte zu fassen vermag (sehr zum Horror von Mike Love, der sich für einen superioren Hit-Texter hält). Es ist schier unglaublich, wieviele klangliche Details und melodische Haken Wilson in diese Zweiminuten-Lieder hineinpackt. «That’s Not Me», «Don’t Talk (Put Your Head On My Shoulder)», «I Know There’s An Answer» und «I Just Wasn’t Made For These Times» stehen in punkto Subilität dem Evergreen «God Only Knows» in nichts nach.

#-#IMG2#-#«Smiley Smile» (1967)

Das Album ist eine Notlösung, nachdem klar wurde, dass Brian Wilson nicht im Stande war, sein Gewalts-Opus «Smile» fertigzustellen, mit dem er die Beatles und «Sgt. Pepper» hatte ausstechen wollen. Drogen, Stress und wohl auch eine Veranlagung zur Schizophrenie haben ihn zum übergewichtigen Wrack reduziert, der im Pijama einkaufen geht. «Smiley Smile» enthät denn einige Outtakes von den Smile-Sessions – dazu zwei der allerschönsten Beach Boys-Singles, «Heroes & Villains» und «Good Vibrations». Im Mai 1967 – vier Monate vor dem Erscheinen von «Smiley Smile» – hatten es die Beach Boys auf kapitale Weise mit dem Zeitgeist verspielt: sie waren als Headliner fürs «Monterey Pop Festival» gebucht, bekamen es aber mit der Angst zu tun und sagten im letzten Moment ab. Damit verpassten sie die Chance, sich in der Gesellschaft von Big Brother & The Holding Company mit Janis Joplin, Jimi Hendrix, Quicksilver Messenger Service, The Who, Jefferson Airplane und Steve Miller Glaubwürdigkeit als progressive Westküsten-Band zu sichern. So entstand die bizarre Situation, dass «Good Vibrations» zwar ein riesiger Hit wurde, das dazugehörige Album aber nicht über Rang 41 in den Charts hinwegkam. Es ist aber auch ein verwirrendes Werk: derweil die Arrangements durchwegs reizvoll versponnen und still gehalten sind, singen die Boys Songs über Blondinen, die ihre Haartracht verlieren («She’s Goin’ Bald»), Lieblingsgemüse («Vegetable») und Hunger («Gettin’ Hungry»). Selten hat eine Hitparadenband ein faszinierenderes Kuriosum veröffentlicht.

«Wild Honey» (1967)

Um das Desaster mit «Smiley Smile» auszugleichen, liess man wenige Monate später schon «Wild Honey» folgen, das erste Album, das nicht von Brian Wilson, sondern gemeinsam von der Band produziert wurde. Die meisten Kompositionen werden wiederum Brian Wilson und Mike Love zugeschrieben – aber eine Coverversion von Stevie Wonders «I Was Made To Love Her» zeigt an, dass die Band auf den Geschmack von Soul gekommen ist. Die Songs haben konventionelle, kurze und knackige Strukturen, Mike Love ist in Top-Form. Es ist trotzdem nicht ein Schritt, der dazu angetan wäre, die Band den Blumenkindern von Kalifornien oder gar den Fans neuer, härterer Rockmusik nahe zu bringen. Die Zeit hat es aber gut gemeint mit dem Album: aus der heutigen Perspektive wirkt «Wild Honey» frisch, fokussiert und charmant.

«Friends» (1968)

Im Juli 1968 schafften es die Beach Boys mit dem nostalgischen «Do It Again» (wer könnte dieses Intro vergessen!) wieder einmal in die vorderen Charts-Ränge. Bizarrerweise fehlt der Hit auf dem ungefähr zeitgleich erscheinenden Album. Weil Brian Wilson jetzt kaum mehr komponierfähig ist und Mike Love in Indien an der Seite der Beatles die Lehren des Maharishi Mahesh Yogi studiert, hat sich der kreative Fokus der Gruppe wiederum verschoben. Drummer Dennis Wilson tritt erstmals als Komponist in Erscheinung – «Friends», «Be Here in the Mornin’», «When a Man Needs a Woman», «Little Bird» und «Be Still» verraten alle seine melodische Handschrift. Brian Wilson steuert insbesondere «Busy Doin’ Nothing» bei, dessen Refrain aus Anweisungen besteht, wie man am besten zu seinem Haus gelangt. Love wartet schliesslich noch mit «Anna Lee, The Healer» (keine Frau, sondern ein Geistheiler) und «Transcendental Meditation» auf. Das Instrumentalstück «Diamond Head» mit seiner Hawaii-Gitarre könnte glatt einem Ry Cooder-Album entsprungen sein – es wurde von Kid Creole für «Annie I’m Not Your Daddy» gesamplet. Eine US-Tournee mit dem Maharishi wird eilig abgebrochen, als zum Auftritt in New York bloss zweihundert Seelen erscheinen. Damit ist wieder ein schönes Beach Boys-Album gestorben.

#-#IMG3#-#«Sunflower» (1970)

Zusammen mit den kleineren Hits «I Can Hear Music» und «Bluebird Over The Mountain» kam «Do It Again» dann doch noch auf ein Album – auf «20/20». Dieses war vor allem wegen einem weiteren Outtake von «Smile» hörenswert – «Cabinescence», komponiert von Brian Wilson und Van Dyke Parks. «Sunflower», das nächste und letzte Album für Capitol Records, gehörte dann aber wieder zu den allerbesten Beach Boys-Alben – in den US-Charts schaffte es den beschämenden Rang 151. Wiederum steuerte Dennis Wilson einige Spitzenlieder bei, besonders «Slip On Through» und «Forever». Einsames Highlight sind die knapp zwei Minuten von «This Whole World», ein schlingerndes, euphorisches, surreales Karussell von einem Brian Wilson-Song.

«Surf’s Up» (1971)

Die Beach Boys sind in zwei Lager gespalten – die Wilsons mit ihren Drogenproblemen und künstlerischen Visionen einerseits, die nüchternen Mike Love, Al Jardine und Bruce Johnston mit ihren kommerziellen Ambitionen andererseits, als ein neuer Manager sie dazu überredet, endlich die politischen und sozialbewussten Gedanken in Lieder zu fassen, die sie privat schon lange hegen. Ausserdem bringt der Manager Brian dazu, das halbfertige Relikt «Surf’s Up» aus den Smile-Tagen zu vollenden. Mike Love textet Leiber/Stollers «Riot in Cellblock Number 9» um und nennt die regelrecht rockigen Resultate «Student Demonstration Time». Die Harmoniegesänge sind vielstimmig wie eh und je, aber die Verspielt- und Versponnenheit der letzten Jahre ist einer gereiften songschreiberischen Abgeklärtheit gewichen.

«Holland» (1973)

Es gibt Fans – Charlatans-Sänger Tim Burgess zum Beispiel oder Bob Stanley vom Duo St.Etienne – die auf die Qualitäten des Country-Rock-Albums «Carl and the Passions – So Tough» schwören. Aber für den Schreiber dieser Zeilen ist «Holland» das nächste und letzte grosse Beach Boys-Werk. Irgendwie ist die Band auf die grandiose Idee verfallen, sich kommunal samt Studio ein Jahr lang nach Holland zu verlegen (zu diesem Zeitpunkt ist sie in Europa wesentlich populärer als in den USA). Natürlich kommt die Sache unglaublich teuer zu stehen – und das resultierende Album (komplett mit Bonus-EP, auf welcher Brian Wilson ein Märchen erzählt, «Mount Vernon and Fairway») ist ein Flop. Aber was für ein Album! Brian Wilsons und Van Dyke Parks «Sail On, Sailor» ist allein schon den Eintrittspreis wert. Und Carl Wilson steuert ein schönes «The Trader» bei. Es ist, als ob das Abenteuer «Holland» die Band ihrer Seele beraubt hätte. Es folgt im November 1973 noch ein recht unterhaltsames Live-Album, «The Beach Boys in Concert». Danach aber begnügte man sich damit, alte Einfälle neu zu frisieren. Tragisch, dass der allergrösste Hit der Beach Boys erst in diese Zeit fällt: die unsäglich banale Mike Love/Scott McKenzie/Terry Melcher/John Phillips-Komposition «Kokomo», die es irgendwie auf den Soundtrack zum Film «Cocktail» geschafft hat.

Zusammengestellt von Hanspeter Künzler

#-#SMALL#-#Zurück zu: Dossier Brian Wilson »#-#SMALL#-#