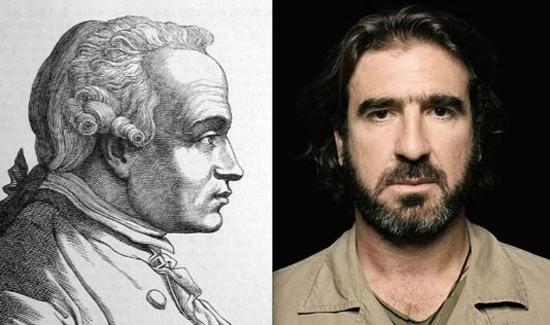

Interview mit Fussballphilosoph Philippe Auclair

Von Kant zu Cantona

Er ist Journalist, Buchautor, Cantona-Biograf, Philosoph und Musiker: Philippe Auclair. TheTitle hat den umtriebigen Intellektuellen, der bei Jacques Derrida zur Schule ging, getroffen, um über die geistigen, sozialen und historischen Dimensionen des Fussballs mehr zu erfahren.

Interview: Robert Rotifer

(Dieser Beitrag erschien erstmals in: TheTitle Nr. 32 / 10.8.2010)

#-#QUOTE#-#

Alles was ich über die Moral der Menschen weiss, verdanke ich dem Fussball.

Albert Camus#-#QUOTE#-#

Die wenigsten von ihnen wissen, dass Auclair nebenher auch über Politik schreibt und 2006 ein Buch namens Le Royaume Enchanté de Tony Blair veröffentlichte, in dem er – zwei Jahre vor dem Crash – den Selbstbetrug hinter dem britischem Wirtschaftsboom entblätterte. Oder dass er als Songwriter unter seinem Pseudonym Louis Philippe seit den achtziger Jahren unzählige Platten veröffentlicht hat, einst auf dem legendären él Records-Label, dann in Japan, wo er als eine der wesentlichen Inspirationen des Shibuya-Sounds gilt, dann auf seinem eigenen Label, das auf der Basis von Vorbestellungen seiner leidenschaftlichen Fans in aller Welt operiert.

Kollaboriert hat Philippe nebenher auch immer schon gern, besonders mit exzentrischen Persönlichkeiten wie Bertrand Burgalat, dem Schriftsteller Jonathan Coe oder Stuart Moxham von den Young Marble Giants. Zwischendurch fand er Zeit, sich als Arrangeur, Produzent und Begleitmusiker für Leute wie P.J. Proby, Sean O'Hagan von den High Llamas, Towa Tei, The Clientele oder Martin Newell nützlich zu machen, oder als enthusiastischer Förderer, wie zuletzt der singenden Songwriterin Louise Le May, die er mit keinem geringeren als Van Dyke Parks zusammenbrachte. Den hatte Auclair als besessen recherchierender Koautor der von seinem Freund Michka Assayas herausgegebenen mehrteiligen französischen Pop-Bibel Dictionnaire du Rock kennengelernt.

2009 erschien The Rebel Who Would Be King, seine knapp 300 Seiten dicke, auf Englisch geschriebene Biographie des in Grossbritannien abgöttisch verehrten Fussballers Eric Cantona, seinerseits ein für seine verstiegenen Ausflüge ins Poetische und Philosophische bekannter Franzose und als solches ein ideales Studienobjekt für Auclair, der keinen Unterschied zwischen seiner Leidenschaft für Fussball und der für Musik, zwischen seinem politischen Geist und taktischen Spielanalysen sieht. TheTitle traf den gerade noch 50-jährigen zwei Wochen vor dem Anpfiff einer WM, zu der er nicht fahren wird, weil er sie für eine Farce hält. Aber das wäre wieder eine andere Geschichte als die, um die es hier gehen soll. Nämlich was eine intellektuelle und musische Natur wie ihn ausgerechnet am Fussball so fesselt.

#-#PAGE#-#

Philippe Auclair, Sie sind ein Musiker und ausgebildeter Philosoph, der es sich ausgesucht hat, sein Leben dem Fussball zu widmen. Sie sind Franzose, aber Sie leben in Grossbritannien, wo Fussball eine ganz wesentliche Rolle spielt. Nicht dass er in anderen europäischen Ländern unwichtig wäre...

Nein, aber es ist schon was völlig anderes hier. Gar kein Vergleich.

Sind Sie deshalb hierher gezogen?

Nein, sondern der Musik wegen. Und wegen meiner Frau. Mit Fussball hatte das nichts zu tun, das kam erst später. Ich hätte in Paris ein Universitätsprofessor werden sollen, aber ich liess mich von der Musik anstecken, zog nach Brüssel, arbeitete dort als Küchenchef in einer Brasserie auf der Grande Place, schrieb nebenher Songs und nahm Platten auf. Dann traf ich ein paar Leute, unter anderem Mike Alway, der damals für Blanco y Negro Records arbeitete. Also ging ich nach London, um dort als Arrangeur und Songwriter zu arbeiten. Ich hatte überhaupt kein Geld, aber ich fand mich dort bald zurecht als Berufsmusiker. Mit anderen Worten: Ich lebte von der Hand in den Mund. Aber ich konnte machen, was ich am meisten liebte. Gleichzeitig war ich immer schon ein Fussball-Fan, was eigentlich ein bisschen eigenartig ist, wenn man meine Herkunft bedenkt.

Sie kommen aus der Normandie...

Ja, ich komme sozusagen aus der ländlichen Mittelklasse. In Frankreich hat Fussball ein starkes Stigma, zumindest damals war das so. Dass ich als Sieben- oder Achtjähriger Bilder von Fussballern sammelte, gefiel meinen Eltern nicht besonders. Wenn ein Fussballspiel im Fernsehen lief, drehten sie ab. Es war ein heimliches Vergnügen, ein bisschen so wie das Anhören von Rock'n'Roll-Platten. Als ich nach England kam, begriff ich, dass das ein Land war, wo man diesen Teil seiner Persönlichkeit zeigen konnte. Wo man bei Tisch darüber sprechen konnte, ohne schief angeschaut zu werden. In Grossbritannien würde einem so etwas nur passieren, wenn man auf eine Privatschule geht, wo nur Rugby gespielt wird und Soccer verpönt ist.

In manchen der nobelsten englischen Schulen wie der Westminster School oder in Charterhouse hat Fussball wiederum eine grosse Tradition.

Ja, es gibt einige britische Privatschulen, wo Fussball gespielt wird, aber oft nach eigenen Regeln. Zum Beispiel die Eton-Regeln. Das Paradoxon ist ja, dass der Fussball in England nicht in der Working Class, sondern in den Privatschulen der Oberschicht geboren und später durch die Schirmherrschaft der Kirche oder der Gemeinde weitergegeben wurde, die so in der Working Class ihre viktorianischen Wertvorstellungen etablieren wollten. Wenn man sich ansieht, wo die meisten grossen Vereine herkamen, West Ham zum Beispiel war die Mannschaft einer Giesserei, Arsenal das Team einer Kanonen- und Munitionsfabrik, Celtic und Manchester United wurden unter dem Schirm katholischer Kirchgemeinden gegründet.

Als philanthropisches Projekt.

Genau. Die meisten Vereine in England wurden von Philanthropen gegründet. Als ein Mittel dazu, «etwas Besseres aus sich zu machen». Das ist ein typisch britisches Sentiment des späten 19. Jahrhunderts, ob man sich nun in einer Blaskapelle betätigt, oder in einem Chor, oder im Fussball. Es war die Zeit der grossen Entwurzelung einer ländlichen Gesellschaft, die in die industriellen Zentren abwanderte. Im Fussball fanden diese Leute eine Gemeinschaft. Deswegen ist er für die Working Class bis heute als Bezugspunkt so wichtig.

Und dann wurde der Fussball nach Kontinentaleuropa exportiert, zum Beispiel über den Kanal in die Normandie: Was war dort Ihr lokaler Verein?

Der Le Havre Athletic Club.

Der heute noch in klassisch englischen Farben spielt?

Richtig. In Dunkel- und Himmelblau, den Farben von Oxford und Cambridge. Zugewanderte Engländer erschufen diesen Club und verliehen ihm die Farben ihrer Universitäten. Wir hatten in der Normandie immer ein enges Verhältnis zum englischen Fussball, das ist ein sehr spezifisches Phänomen dieser Gegend. In meiner Kindheit gab es noch keine Live-Spiele im Fernsehen, nur Bilder in der Zeitung, die wir ausschnitten und uns übers Bett hingen. Das war in den Sechzigern, George Best war mein absolutes Idol. Er war der fünfte Beatle, und er besass dieselbe erotische Aura wie die Popmusik jener Zeit. Für mich waren Popmusik und Fussball eng miteinander verwoben, ich sah da keinen Unterschied.

#-#PAGE#-#

Patriotismus spielt doch eine grosse Rolle im Fussball, und damals hatten die Engländer gerade die WM gewonnen.

Wir taugten zu überhaupt nichts. England hatte uns bei der WM 2:0 geschlagen, unsere Vereine brachten in Europa nichts zustande, also blickte jeder Fussballliebhaber automatisch über den Kanal. Der Verein, bei dem ich damals spielte, US Quevilly, ein ziemlich berühmter Amateurclub in Frankreich, der es bis ins Cup-Halbfinale schaffte, hatte einen schottischen Starspieler. Für uns war das eine unglaubliche Ehre, einen Briten in Team zu haben. Er ging auch in dieselbe Schule wie ich, er war mein Held.

(Anmerkung: An dieser Stelle läutet Auclairs Telefon. Es ist ein französischer Radiosender, dem Auclair eine spontane, stotterfrei flüssige Analyse der Eigentumsverhältnisse der britischen Fussballvereine liefert, bevor er Blackpools Sieg in den Play-Offs der – heutzutage Championship genannten – zweiten englischen Liga analysiert. Während der Fragen seines Gegenübers nimmt er jeweils einen Schluck aus seinem Rotweinglas und entschuldigt sich gestikulierend für die Unterbrechung)

Später studierten Sie dann Philosophie und vertieften sich in die Musik. Das ist die Zeit im Leben, wo sich die meisten Leute vom Fussball distanzieren.

Besonders in Frankreich. Obwohl Albert Camus ein Tormann war und Jacques Derrida ein Fussballprofi werden wollte. Das waren Dinge, die – um es gelinde auszudrücken – nicht viel publiziert wurden. Ich ging auf die Ecole Normale Superieure, das ist die Eliteschule für Philosophen. Wir hatten unser eigenes Fussballteam, aber wir verbargen das vor unseren Universitätsfreunden.

Spulen wir vor zu der Zeit, als Sie bereits in England lebten, und der Fussball wieder in Ihr Leben trat.

Der Damaskus-Moment war, als ich zum ersten Mal ins Highbury-Stadion ging. Ich war in Frankreich zu Rouen gegangen und zu Paris St. Germain ins Prinzenparkstadion, aber ich hatte gehört, dass in England alles anders sei. Eines Tages pilgerte ich also nach Highbury. Arsenal spielte ein Derby gegen Tottenham. Damals kam man mit der Piccadilly Line in der Arsenal-Underground-Station an. Es war ein langer Weg hinauf zur Strasse, und noch bevor man beim Ausgang ankam, konnte man schon den unglaublichen Klang der Menge hören. Alle Haare auf meinen Unterarmen standen zu Berge. Mir wurde klar: Wer Fussball nicht versteht, kann England nicht verstehen. Das ist wirklich so.

Und dann wurden Sie aus purem Zufall ein Fussballreporter.

Ja, im Jahr 1999 ging ich eines Tages den Strand hinunter in Richtung Charing Cross. Ich wollte noch im Wellington ein Bier trinken, das war ein Pub nahe des Hauptquartiers des BBC World Service, wo ich damals als Musikjournalist arbeitete. Ich lief einem belgischen Kollegen über den Weg und lud ihn auf einen Drink ein. Er sagte mir, dass das grösste französische Fussballmagazin France Football ihn kontaktiert hatte. Sie suchten einen Korrespondenten in London, weil der englische Fussball wieder in Mode gekommen war. Er sagte: «Ich gehe zurück nach Brüssel, ich kann das nicht machen. Hättest du Lust darauf?» Ich sagte: «Darauf kannst du wetten! Ich habe dieses Magazin gelesen, seit ich sechs oder sieben war. Ich habe es gestohlen, wenn ich es nicht kaufen konnte. Gib ihnen meine Nummer, gib ihnen meine Adresse!» Nach dieser Begegnung gab France Football bei mir einen Artikel über den Chelsea FC in Auftrag, und ich schrieb ein Essay, das weit über den Fussball hinausging.

Das war eine sehr interessante Zeit für Chelsea, als Künstler und Musiker wie Damon Albarn und Damien Hirst Woche für Woche auf der Tribüne standen.

Absolut. Fussball war wieder cool geworden. Bis dahin hatte der englische Fussball immer noch den Makel des Hooliganismus getragen, und die Vereine hatten Schwierigkeiten, ihre Stadien zu füllen. Es ist heute nur schwer vorstellbar, aber wenn man damals ein Arsenal-Spiel sehen wollte, konnte man einfach am Eingang sein Ticket kaufen. Die EM 1996 änderte alles. Plötzlich holte sich Fussball wieder den Platz in der englischen Kultur zurück, der ihm zustand. Aber gleichzeitig öffnete er sich auch nach aussen hin. Eric Cantona war 1992 angekommen, Arséne Wenger 1996, Gianluca Vialli war da, Ruud Gullitt, Jürgen Klinsmann, David Ginola, Dennis Bergkamp. Der englische Fussball explodierte nach aussen, es war die Cool Britannia, aber mit ein paar Jahren Verspätung gegenüber der Musik.

Wie das meistens so ist.

Richtig, eine Verzögerung ist immer da. Ich wurde also von France Football damit beauftragt, mich darum zu kümmern. Ich schrieb nicht aus der Perspektive eines Sportjournalisten, sondern aus der eines Londoners, und sie wollten mehr davon. Es war eine dieser glücklichen Fügungen, die einem das Leben vor die Füsse wirft. Ich konnte plötzlich gratis zu allen Matches gehen, das war unglaublich. Am Ende kam es so weit, dass ich heute in Frankreich als der Spezialist für englischen Fussball gelte. Ich bin ständig präsent auf einem der Kanäle, durch den die Leute Fussball konsumieren. Das hat mein Leben völlig verändert. Eigentlich sollte ich ja mit Studenten über Immanuel Kant reden, Ästhetik war mein philosophisches Spezialgebiet. Stattdessen schreibe ich über Wayne Rooney. Dazwischen liegt eine unglaubliche Distanz, aber eigentlich auch wieder nicht.

#-#PAGE#-#

Wenn man sich das nun anhört, klingt Ihre Wandlung beinahe opportunistisch. Andererseits haben Sie schon 1991 oder 1992 Songs über Fussball geschrieben. Zum Beispiel einen über Eusebio oder When Georgie Died über George Best. Das war alles lange vor ihrer Fussballjournalisten-Karriere.

Ja, das war vorher. When Georgie Died ist einer meiner Lieblingssongs, immer noch. Die Liebe zum englischen Fussball war immer da, und selbst als ich mein Lied über Eusebio schrieb, schrieb ich über Eusebio bei der Weltmeisterschaft 1966 in England. Alles hatte mit England zu tun. Ich war auch einer der Initianten für die erste Compilation-Reihe über Fussball überhaupt, die Bend It-Serie auf Cherry Red Records. Jim Phelan, ein echter Manchester United-Fan, war der Mann, der das zusammen mit Mike Alway ausheckte. Wir sprechen hier von einer Zeit, als der englische Fussball auf dem Boden lag. Fussball war nicht etwas, mit dem man sich beschäftigte, wenn man eine Freundin haben wollte. Mike und Jim waren echte Pioniere, weil sie als erste verstanden, dass es etwas an unserem Verhältnis zum Fussball gab, das ins mythisches Reich der Fantasien gehört. Das versteht heutzutage jeder. Aber damals war das anders. Ich selbst war verliebt in den englischen Fussball, ohne zu verstehen warum. Das kam erst später, als ich darüber schrieb und begann, mir Fragen zu stellen. Und die Fragen meiner Frau zu beantworten: Warum sollte ich, ein französischer Intellektueller, mich für diesen Sport der Barbaren begeistern?

Und was war Ihre Antwort darauf?

Zuerst einfach, dass ich eben das Spektakel liebe. Aber abgesehen davon wurde mir bald klar, dass das Schreiben über Fussball genauso wie das Schreiben über Musik funktioniert, weil man dabei über weit mehr schreiben kann als den Fussball selbst. Man kann sehr viel in die Handlung von 22 Männern hineinlesen, die einem Lederball nachlaufen. Auf spontane und leidenschaftliche, aber auch sehr analytische Art. Dieses Spiel ist aussergewöhnlich komplex und eignet sich zu endlosen Ergründungen, aber auch zur Errichtung von Kapellen, Glaubensrichtungen und Weltanschauungen. Ich war sehr überrascht, als ich zum ersten Mal in einer englischen Pressekabine stand. Die Leute da waren von einem völlig anderen Schlag als in Frankreich. Ein hoher Anteil von ihnen hatte in Oxford oder Cambridge studiert, Englisch, Philosophie oder Physik. Und dann hatten sie sich ausgerechnet dem Fussballjournalismus verschrieben. Ich fand, dass ich mit diesen Leuten wesentlich mehr gemeinsam hatte als mit den Musikjournalisten. Seit den Neunzigern und den Nullerjahren schreibt eine neue Generation über Fussball auf eine Art, wie man vorher nur über Musik oder Architektur oder sonstige ernsthafte Themen geschrieben hätte, die es verdienen, kultiviert und artikuliert behandelt zu werden. Es gibt sowas wie eine alternative Fussballschreiberszene, und ich bin ein Teil davon. Nicht weil ich wo dazu gehören wollte, sondern weil wir dieses Bedürfnis teilen, über die historischen und die soziologischen Aspekte zu schreiben, beinahe wissenschaftliche Studien zur Taktik, aber auch poetische Texte zu verfassen. Die Engländer benötigen immer Prismen. Sie sind nicht sehr gut darin, unmittelbar zu artikulieren, was sie fühlen. Sie brauchen einen bestimmten Rahmen, innerhalb dessen sie sich ausdrücken können. Sport kommt da sehr gelegen, und Fussball natürlich besonders, denn Fussball ist einerseits abstrakt, was die Taktik und die Organisation auf dem Feld angeht, andererseits auch zutiefst politisch, sehr emotional, und zumindest in England direkt verbunden mit der Herkunft der eigenen Familie.

Und die Briten dürfen beim Reden darüber ausnahmsweise hemmungslos gescheit sein, ohne dafür von ihren Mitmenschen mit Argwohn betrachtet zu werden.

Ja, das Wort «clever» ist eine Beleidigung in Britannien: «Du bist aber ein Schlauer.» Aber wenn man beim Reden über Fussball clever ist, respektieren einen die Leute. Wenn man schlüssig erklären kann, wie Steven Gerrard seine Position gewechselt hat, ist man ein toller Hecht. Das ist wirklich wichtig.

#-#PAGE#-#

Ich glaube, an dieser Stelle sollte ich Ihr Cantona-Buch ins Spiel bringen. Das war als Bestseller angelegt und wurde auch einer. Aber Sie verfolgten dabei auch eine künstlerische Ambition. Glauben Sie, dass Sie in keinem anderen Land die Gelegenheit gehabt hätten, diese Ambition zu erfüllen?

Ja, das wäre sonst nirgendwo möglich gewesen. Auch nicht das Buch, an dem ich im Moment schreibe. Das ist noch eine Fussballerbiographie, und zwar über Thierry Henry, den ehemaligen Arsenal-Spieler. Natürlich wäre es sehr einfach, die ganzen Match-Reports und Interviews durchzugehen und daraus was zusammenzustellen, das wie eine Biographie aussieht und einen chronologischen Sinn ergibt. So etwas wurde auch schon gemacht und hat sich nicht besonders gut verkauft. Was wiederum einiges darüber aussagt, was für eine Art von Fussballbuch die Leute in diesem Land gerne kaufen. Auf der anderen Seite gibt es da auch einen wirtschaftlichen Aspekt. So ein Buch zu schreiben, braucht zwei bis drei Jahre. Sowohl was die Interviewpartner angeht als auch die Gründlichkeit der Recherche und die schreiberische Qualität. Cantona kostete mich drei Jahre, Henry wird zweieinhalb brauchen, wenn ich Glück habe. Wahrscheinlich drei. Nur in England könnte man einen Verleger finden, der einem diese Arbeitszeit bezahlt, zwar relativ schlecht, aber immer noch dreimal so gut wie überall sonst. Das gibt einem die Möglichkeit, den Job ordentlich zu erledigen. Ausserdem werden diese Bücher in seriösen Zeitungen rezensiert. Ich glaube nicht, dass viele Fussballbücher in der Süddeutschen Zeitung und in Le Monde besprochen werden. Mein Cantona-Buch wurde hier in jeder Qualitätszeitung behandelt. Und in allen Boulevardblättern. Darüber hinaus gibt es einen Nukleus von fünfzig bis sechzig Schreibern in diesem Land, die Bücher von einer erstaunlichen Qualität schreiben, und das schafft einerseits eine Dynamik unter uns Schreibern, andererseits auch ein vorbereitetes Publikum. Momentan stehe ich bei etwa 35’000 verkauften Exemplaren. Für ein Buch dieser Art ist das ziemlich erstaunlich, weil es nicht nur eine schlichte Biographie ist, sondern auch eine Sammlung von Essays enthält, die viele Leser für prätenziös halten könnten.

Haben Sie einen Eindruck davon, wer ihre Leser sind und was sie davon halten?

Ja. Als ich im Trafford Commerical Centre in Manchester eine Signierstunde abgehalten habe (was in etwa so ist, als würde man sich in den örtlichen Aldi setzen), bekam ich nichts als äusserst intelligente Kommentare zu hören. Fussball erlaubt den Leuten nachzudenken. Das klingt anmassend, aber in meinem Buch geht es auch um Xenophobie, um das Exil, um Fussball als Kunst, um den beruflichen Selbstmord eines Fussballers. Solche Themen würde man im Sportteil der Daily Mail sicher nicht unterbringen. Aber wenn man das in einem Buch schreibt, und wenn man dann diese Manchester United-Fans, die alle aus der Working Class kommen, persönlich trifft und mit ihnen darüber spricht, sieht man, dass es keinen Grund für die vorgeblich dem Publikum zuliebe betriebene Banalisierung der Berichterstattung gibt. Die wissen ganz genau, wovon man schreibt. Sie investieren so viel in den Fussball. Das war eines der Probleme, die ich mit Jacques Derrida hatte. Er war einer meiner Lehrer an der Ecole Normale Superieure. Er wollte ein professioneller Fussballer werden. Das war etwas, das niemand an die grosse Glocke hing. Aber er schrieb immerhin ein paar Sachen über Fussball. Er erklärte, dass das, was ihn daran fasziniere, sei seine Abstraktion. Alles passiert innerhalb klar markierter Grenzen, zwischen diesen 22 Menschen, unter Einhaltung strenger Regeln. Das faszinierte ihn. Zurecht. Aber er meinte auch, dass im Fussball nichts jenseits der Spielfeldmarkierungen existiere. Wenn man das von einer englischen Perspektive her betrachtet, denkt man das genaue Gegenteil. Alles passiert jenseits des Spielfeldrands, nämlich auf den Rängen.

Und haben Sie ihn damals darauf angesprochen?

Leider nein, aber mit anderen Fussballschreibern kann ich mich endlos über solche Sachen unterhalten. Auf andere wirken unsere Gespräche sicher sehr prätenziös. Erst vorgestern ging ich in der Fleet Street auf eine Pub-Tour mit meinem Freund Jonathan Wilson, dem Autor von Inverting The Pyramid, der ersten Geschichte der Taktik im Fussball, ein grossartiges Buch. Mit dabei waren ein Mann, der eine Fussball-Taktik-Website namens Zonalmarking.net betreibt, sowie einer, der an der London School of Economics Robotertechnik unterrichtet. Gemeinsam haben wir ordentlich getrunken und uns dabei über Fussball unterhalten. Ich dachte mir: Wo ausser in England könnte ich solche Konversationen über einen Hooligan-Zeitvertreib wie Fussball führen? Wir redeten über Dinge wie die Frame Theory. Warum ist es unmöglich, Roboter zu bauen, die menschliche Aktivitäten nachempfinden können? Warum ist es unmöglich, in digitalem Format nachzuempfinden, wie ein bestimmter Spieler einen Pass anwinkelt? Wenn man sich die Strömungen in der Kunstgeschichte ansieht, kann man im Fussball Spielweisen erkennen, die damit korrelieren, so wie im Schach. Wenn einer glaubt, Fussball sei eine Aktivität, die nichts mit den Dingen zu tun hat, die wirklich zählen, dann liegt er sehr falsch. Sie selbst stammen ja aus Österreich, sicher kennen Sie Matthias Sindelar.

Den Kapitän des österreichischen Wunderteams der Zwanziger und Dreissiger Jahre.

Genau. Ich sage Ihnen, die Donau-Schule des Fussball liesse sich etwa als der letzte Seufzer der freien künstlerischen Kreativität in diesem Teil von Europa vor dem Nazismus interpretieren. Matthias Sindelar ist ein Symbol dafür, was mit Österreich passierte. Aber auch das, wofür Sindelar vorher stand. Seine Verbindungen zur Kaffeehausgesellschaft und damit zur Kunst und der Musik in Wien. Gut, er hinkte ein bisschen hinten nach, er hätte 1905 schon da sein sollen, er kam 30 Jahre zu spät. Aber die Verbindung ist eindeutig da. In England sind sich viele Leute dessen bewusst, und in Argentinien gibt es auch Leute, die so denken. Aber in Frankreich wäre das völlig inakzeptabel. Dabei ist die Tätigkeit, die mehr Menschen des 20. Jahrhunderts gefesselt hat als alles andere das Treten eines Fussballs. Abgesehen vom Sex vielleicht. Aber das Treten eines Fussballs ist die essentielle Erfahrung des 20. Jahrhunderts, nicht das Schiessen mit einem Gewehr. Doch wenn man sich eine Geschichte dieser Epoche ansieht, dann bleibt Fussball ausgeklammert. Haben Sie je Eric Hobsbawm getroffen?

#-#PAGE#-#

Gelesen ja, getroffen nicht.

Ich bin zu Eric Hobsbawm nach Hampstead gegangen, als Begleiter einer Freundin, die eine Geschichtsprofessorin ist und ihn interviewen wollte. Sie stellte ihm all diese Fragen darüber, wie er dem Nazismus entgangen war, und ich dachte mir: Moment einmal, Eric Hobsbawm ist verrückt nach Fussball. Ich werde es immer bereuen, dass ich ihn nicht gefragt habe, warum er als Sozialhistoriker in seiner Geschichte des 20. Jahrhunderts (Das Zeitalter der Extreme: Weltgeschichte des 20. Jahrhunderts 1914–1991) von 3000 Seiten nur eine einzige dem Fussball gewidmet hat, im Vergleich zu etwa 15 Seiten für den Sozialistischen Realismus. Das ist verrückt. Ich denke hier nicht bloss an politisch aufgeladene Situationen wie die WM 1934 mit Pozzos Italien-Team und dem Hitlergruss des englischen Teams in Berlin 1938, sondern auch den 6:3 Sieg des Ungarn-Teams 1953 gegen England in Wembley. Wie sie in Helsinki olympisches Gold erreichten, und was das vor dem Aufstand 1956 bedeutete. Was sie auf dem Spielfeld zeigten, war die Qualität der kreativen Freiheit und blickte voraus auf das, was in Ungarn passieren würde. Dieses Land hatte in sich einen Geist versetzt, der sich der Tyrannei widersetzte. Und natürlich setzten sich all diese Spieler 1956 prompt ins Ausland ab. Oder nehmen wir das Frankreich-Team der späten Fünfziger. Die Tatsache, dass die algerischen Spieler aus dem französischen Team entfernt wurden. Warum wird Fussball nicht mit mehr Ernsthaftigkeit behandelt, wenn es um seinen Platz in der Geschichte geht? In England gibt es Universitäten, deren Soziologie-Institute sich damit befassen, aber da geht es vor allem um Dinge wie Hooligans und die soziale Analyse der Leute, die zu Fussballspielen gehen, nicht um den weiteren Zusammenhang.

Was halten Sie eigentlich von all den patriotischen Fahnenschwenkern, die bei jeder WM in England so massenhaft in Erscheinung treten?

Ich gehe jedes Jahr zu etwa 100 Spielen. Seit 12 Jahren. Diese Art von Einstellung habe ich fast ausnahmslos nur bei England-Spielen gesehen, nicht bei Club-Spielen. Die Leute, die sich wirklich für Fussball interessieren, unterstützen Vereine und scheren sich einen Dreck um das England-Team. Ich war neulich erst in Wembley bei England gegen Mexiko, und ich sah mir die Leute auf den Rängen an. Viele der Fahnen kamen nicht aus den grossen Fussballstädten, sondern aus kleinen Orten wie Stevenage. Little England war nach Wembley gekommen. Diese Leute sind nicht dieselben, die ich sonst in den Stadien dieses Landes sehe. Alles hat sich so stark verändert. Viele Leute behaupten, dass sich vor allem die soziale Herkunft der Leute, die zu Fussballspielen gehen gewandelt habe, aber ich stimme damit nicht überein, selbst wenn die Karten teurer geworden sind. Die Leute, die zu den Spielen kommen, sind Fans eines Clubs, das ist eine Community, wo man singen kann und bis zu einem gewissen Grad tun kann, was man will. Es ist ein Statement des Dazugehörens. Nicht zu einem Land, sondern zu einem Club. Wenn man zu Millwall geht, einem Verein, der einen furchtbaren Ruf hat, dann wird man überrascht feststellen, dass es sehr viele schwarze oder asiatische Leute gibt, die dort hingehen und in Gesänge mit einstimmen, die manch einer für verletzend halten könnte. Weil sie sehr unanständig sind. Aber Rassenkonflikte? Null. Ich höre Leute darüber reden, die nie dort hingehen. Weil sie Angst davor haben. Ich gehe zu West Ham, das bei grossen Derbys auch als gefährlich gilt. Da sieht man massige Typen mit Tätowierungen und rasierten Köpfen, und man denkt sich: Ah, die gehören wohl zur National Front. Aber es ist wesentlich komplizierter als das. Es ist ein Ort, wo man sein kann, wer man sein will, und für die Engländer mit all ihren Komplexen gibt es derer nicht viele. Es klingt vielleicht dumm, aber ich verbringe mein Leben mit diesen Leuten, und ich finde sie interessanter als viele andere, die ich sonst im Alltag treffe.

#-#IMG2#-##-#SMALL#-#Philippe Auclair. Cantona – The Rebel Who Would Be King. Pan McMillan, London. Paperback. 456 Seiten. £ 8,99#-#SMALL#-#

Links:

#-#SMALL#-#Louis Philippe – Offizielle Webseite »#-#SMALL#-#